加强和完善仲裁与诉讼衔接机制建设,是健全劳动争议处理制度、完善矛盾纠纷多元化解机制的重要内容,也是切实落实党中央国务院关于深化依法治国实践、提高保障和改善民生水平、加强和创新社会治理决策部署的重要举措。为落实贯彻人社部与最高院《关于加强劳动人事争议仲裁与诉讼衔接机制建设的意见》精神,近日,深圳市劳动人事争议仲裁委员会与深圳市中级人民法院联合发布《深圳市劳动争议裁审工作白皮书(2013—2017年)》(以下简称“白皮书”)。这是我市首次以近五年的劳动争议案件仲裁与审判真实数据为基础,对我市劳动争议裁审衔接工作进行的全面总结分析,将进一步推动一裁两审制度在构建和谐劳动关系中发挥积极作用。

一、深圳市劳动争议总体情况

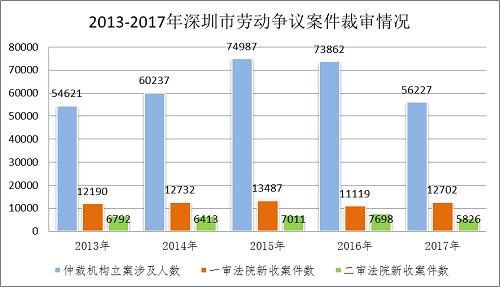

深圳地处改革开放前沿,作为一个经济发展速度与就业人口密度双高的外向型城市,劳动关系相对复杂,劳资纠纷多发高发,劳动争议案件总量常年居于全国前列。2013—2017年,深圳市劳动仲裁机构共立案受理劳动争议案件149403件,涉及319934人。同期,全市基层人民法院新收劳动争议案件62230件,深圳市中级人民法院新收普通二审案件和撤销仲裁裁决申请33740件。

(说明:根据人社部相关文件,劳动仲裁统计口径为:劳动者人数于10人以下劳动争议案件,属于个人争议;劳动者人数于10人以上的案件,属于集体争议,无论人数多少,均统计为1件。法院的统计口径为一人一案。故此处以仲裁机构立案涉及人数对应法院新收案件数。)

二、深圳市劳动争议裁审衔接工作成效

(一)裁审衔接机制日益成熟。

自2008年起,深圳市劳动仲裁机构与人民法院开始加强沟通、深化合作,共同推进建立与健全裁审衔接机制工作。经过多年探索,相互尊重、相互支持、共同发展的裁审协作关系得到不断巩固,“三联一平台”裁审衔接机制(即裁审联席会议制度、办案联动机制、联合培训制度与实时信息共享平台)日益成熟。

(二)仲裁前置分流效果明显。

从受理量看,仲裁机构对于劳动争议处理发挥了举足轻重的作用。近五年,当事人因不服仲裁处理结果向人民法院起诉的比率为19.6%,约八成的劳动争议在仲裁阶段实现了案结事了。特别是仲裁在集体劳动争议处理中的稳定器作用非常突出。以2017年为例,全市仲裁机构办结的集体争议案件涉及的25763人中,仅2085人进入了诉讼程序,即92%的集体争议当事人经仲裁程序解决了争端。

(三)裁审结果一致性水平较高。

表现一:终局裁决质量逐渐提高。

2013—2017年,全市仲裁机构以终局裁决方式办结案件25025件。用人单位向人民法院申请撤销3888件,占仲裁终局裁决案件总量的15.5%;被人民法院裁定撤销114件,占申请撤裁案件总量的比重(即法院撤裁率)为2.9%,占仲裁终局裁决案件总量的比重(即仲裁撤裁率)为0.46%。

表现二:同裁同判比例较高。

白皮书随机抽取了2016—2017年期间进入审判程序且已出具生效裁判文书的1830件案件为样本,进行个案对比分析。其中,生效判决结果与裁决结果完全一致的1123件,占比61.37%;判决支持诉求与裁决结果一致但金额不一致的322件,占比17.6%;判决支持诉求与裁决结果部分不一致的290件,占比15.85%;判决结果与裁决结果完全不同的95件,占比5.19%。

表现三:裁审差异根本性分歧有限。

经分析,裁审不一致的问题及原因多是基于仲裁员与审判人员在法律法规理解、证据采信规则或案件处理方式等方面存在不同而导致的。随着裁审理念和标准的不断规范,裁审差异将逐步缩小,裁审结果的一致性将得到进一步提升。

白皮书还进一步剖析了我市裁审衔接工作中的不足和未来发展方向,为探索构建契合我国传统和实际、现状与未来发展需要的劳动争议处理新模式提供有益思考。